自毛植毛はなぜ薄毛部位に定着するのか?その仕組みや生着率を高めるポイント、定着しないケースまで徹底解説。

自毛植毛はなぜ薄毛部位に定着するのか?その仕組みや生着率を高めるポイント、定着しないケースまで徹底解説。 植毛はなぜ薄毛部位に定着するのか

自毛植毛は、薄毛が進行している部分に自分自身の健康な毛髪を移植する治療法です。この移植された毛髪がきちんと定着し、長期間にわたって成長し続けるのはなぜでしょうか?その理由は、植毛が「ドナー優位説」という生物学的な原理に基づいているからです。つまり、移植する毛根は、移植先の環境ではなく、もともと生えていた部位の性質を維持し続けるという特徴を持っています。

薄毛が進行する原因の多くは、主に男性ホルモンであるDHT(ジヒドロテストステロン)の影響を受けやすい体質によるものです。しかし、後頭部や側頭部に存在する毛根は、このDHTの影響を受けにくい特性を持っています。そのため、これらの部位から採取された毛根は、移植された先でも同じ性質を維持し続け、脱毛の影響を受けにくくなります。

さらに、移植後の毛根は、周囲の頭皮組織と自然に血流を再開し、栄養や酸素の供給を受けることで通常のヘアサイクル(成長期、退行期、休止期)を繰り返すようになります。その結果、移植された髪の毛は自然に伸び、見た目にも違和感のない仕上がりが可能になります。

このように、植毛が定着する根本的な理由は、採取元の毛根自体の性質によるものであり、適切に行われれば半永久的に毛髪が維持される可能性があります。もちろん、医師の技術力や術後のケアによっても定着の度合いは大きく左右されます。

自毛植毛の基本原理「ドナー優位説」

自毛植毛が長期にわたって安定した効果を発揮する最大の理由が「ドナー優位説」です。これは医学的に長く認められている理論で、移植された毛根は、移植前の性質をそのまま保持するというものです。簡単に言えば「どこに移しても、元の性質で生え続ける毛根を使う」という考え方です。

薄毛の主な原因となるAGA(男性型脱毛症)は、DHTという男性ホルモンの影響で、頭頂部や生え際の毛根が弱ってしまうことで進行します。ところが、後頭部や側頭部の毛根はDHTの影響をほとんど受けません。このホルモン耐性があることが、ドナー部位として選ばれる理由です。

移植手術では、こうしたDHT耐性を持った健康な毛根を後頭部などから採取し、薄毛が進行した部位に移します。移植先の皮膚が以前どれだけDHTの影響を受けやすかったとしても、移植された毛根は元々の性質を保ち続けるため、再びDHTの影響を受けて抜けることが非常に少なくなります。

この「ドナー優位説」によって、自毛植毛は内服薬や外用薬と異なり、一度生着すれば長期間にわたって効果が持続する可能性が高いという、根本的な薄毛治療が可能になるのです。

後頭部・側頭部の毛根が抜けにくい理由

後頭部や側頭部の毛根が抜けにくいのは、主にホルモン感受性の違いによるものです。薄毛の大半を占めるAGA(男性型脱毛症)は、男性ホルモンの一種であるテストステロンが5αリダクターゼ酵素によってDHT(ジヒドロテストステロン)に変換され、このDHTが毛根の受容体に結合することで脱毛が進行します。

ところが、後頭部や側頭部の毛根は、もともとDHTに対する受容体の数が非常に少ない、あるいは感受性が弱いという性質を持っています。そのため、同じ体内環境にあってもDHTの悪影響を受けにくく、結果として一生涯しっかりと毛が残るケースが多いのです。

この性質は、世界中の多くの症例や研究でも共通して確認されています。たとえば、AGAがかなり進行した人でも、後頭部や側頭部にしっかりと毛髪が残っていることがほとんどです。この安定した毛根を移植に利用することで、高い生着率と長期的な維持が期待できます。

さらに、進行していくAGAの影響を避けられるという点で、後頭部・側頭部の毛根は「生涯使える資産」とも呼ばれます。ドナーとして使用する際には、この安定性が非常に重要な基準になるのです。

自毛植毛と他の薄毛治療の違い

薄毛治療にはさまざまな方法がありますが、自毛植毛はその中でも唯一「毛根そのものを移し替える」治療法です。これが他の治療法との根本的な違いを生み出しています。

AGA治療薬や育毛剤は、基本的に「現状維持」や「進行抑制」が中心です。たとえば、フィナステリドやデュタステリドといった内服薬は、DHTの生成を抑えることで新たな脱毛を防ぎます。しかし、すでに細く弱ってしまった毛や完全に失われた毛根を蘇らせる力は基本的にありません。外用のミノキシジルは発毛促進作用を持っていますが、その効果も限定的であり、薬をやめれば再び薄毛が進行するリスクがあります。

AGA治療薬との違いや、薬をやめた後の影響については薬をやめたらどうなる?AGA治療中断の現実と植毛の優位性の記事で詳しく説明しています。

一方、自毛植毛は「新たに生える毛そのものをドナー部(後頭部・側頭部)から採取し、薄毛部位へ移植」します。この移植された毛は、元々AGAの影響を受けにくい性質を持っているため、移植後もそのまま安定して生え続けます。つまり、ドナー部の性質をそのまま薄毛部位に移植する治療法が自毛植毛なのです。

さらに大きな違いは、治療の期間と維持コストです。薬物療法は基本的に半永久的に服用し続けなければなりませんが、自毛植毛は一度定着すればその後の維持治療は原則必要ありません。もちろん、既存毛が残っている部分には引き続き薬の使用が推奨されるケースもありますが、移植部位の毛は治療中断のリスクに縛られず維持されます。

このように、「その場しのぎの治療」と「根本的に毛を補充する治療」という点で、自毛植毛は他の薄毛治療と大きく一線を画しているのです。

AGA治療薬との根本的な違い

AGA治療薬と自毛植毛は、アプローチ自体がまったく異なります。最大の違いは、「治療対象が何か」という部分にあります。

AGA治療薬(フィナステリド・デュタステリドなど)は、DHTという脱毛ホルモンの働きを抑制することで、今生えている髪が抜けにくくなるようコントロールします。つまり、今ある毛髪を「守る」ことが主な役割です。しかし、すでに毛根が死滅してしまった部分には基本的に効果はありません。薬を飲み続ける限り進行を抑制できますが、服用を中止すればDHTの影響が再び強まり、脱毛が再開します。

これに対して自毛植毛は、毛根そのものを新たに補充する治療です。具体的には、AGAの影響を受けにくいドナー部(後頭部や側頭部)から健康な毛根を採取し、薄毛部分に移植します。この移植された毛根は、生まれ持った耐性を持っているため、移植後もAGAホルモンの影響を受けにくく、そのまま自然に生え続けます。

さらに、AGA治療薬には副作用のリスクが存在します。性機能障害、肝機能障害、気分の落ち込みといった報告もあり、これらを気にしながら長期にわたり薬を飲み続ける負担は決して軽くありません。一方、自毛植毛は一時的な手術リスクはあるものの、生着すれば基本的に「治療終了」というゴールが見えます。

まとめると、AGA治療薬は現状維持型のコントロール治療、自毛植毛は失った毛を補充する根本治療という根本的な違いがあるのです。

植毛は「脱毛因子の影響を受けない毛」を移す治療

自毛植毛が高い成功率を誇る最大の理由は、「移植する毛の性質そのもの」にあります。

AGA(男性型脱毛症)の原因物質であるDHT(ジヒドロテストステロン)は、前頭部や頭頂部の毛根に強く影響します。しかし、後頭部や側頭部の毛根は、もともとDHTの影響をほとんど受けにくい性質を持って生まれています。

この脱毛因子に耐性を持つ毛根を「ドナー部位」として採取し、薄毛部位に移植するのが自毛植毛の基本原理です。移植先がどの部位であっても、毛根のDNA情報は変わらないため、DHTの影響を受けにくい性質のまま生え続けるのです。まさに、薄毛にならない「健康な毛根を新たに薄毛部分へ引っ越しさせる」治療といえます。

そのため、一度しっかり生着すれば、移植部分の髪は半永久的に成長を続けます。 通常のヘアサイクルを繰り返し、洗髪もカットも可能です。まさに自分の髪が戻ってくるわけです。

もちろん、周囲の既存毛がAGAの影響を受けている場合は、進行抑制のために薬物療法との併用が必要になることもありますが、移植した部分の髪は強く安定しているのが自毛植毛の大きなメリットです。

移植毛が定着する仕組み

自毛植毛で移植された毛髪がどのように頭皮へ定着し、長期的に成長を続けるのかは、多くの患者が気になるポイントです。ここでは、その定着プロセスを段階的に解説します。

移植毛は、ドナー部から採取される際に、毛根を含む「毛包組織ごと」慎重に採取されます。この毛包には、髪の成長を司る細胞や血管ネットワークが集中しており、この構造をできるだけ傷つけずに採取・保存することが、生着成功のカギとなります。

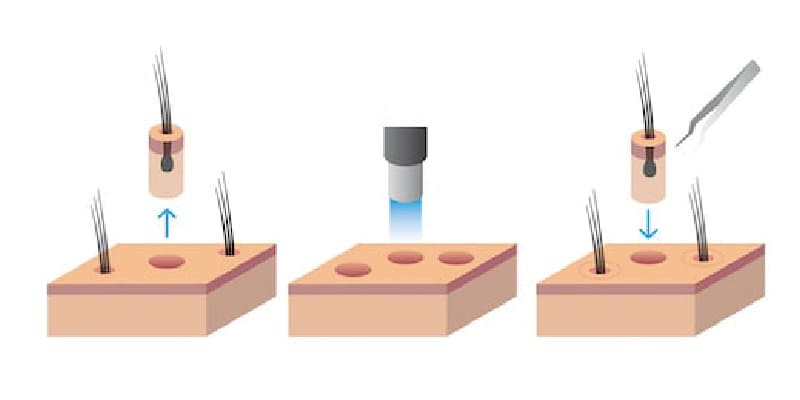

移植先の頭皮には、極めて小さな孔(スリット)が丁寧に開けられます。ここに毛包を正確な角度・向き・深さで植え込むことで、自然な生え方に仕上げると同時に、生着率も向上します。この時の医師の技術と経験が結果を大きく左右する部分です。

移植後、毛包が新たな場所に適応するまでに、周辺組織との血流が再開される必要があります。術後2〜3日ほどで、毛包の周囲に微小な新生血管が作られ始め、酸素や栄養が運ばれるようになります。これにより、毛包は新たな環境で安定し、定着へと向かっていきます。

ただし、この期間は非常にデリケートです。適切な術後ケアを怠ると、移植部の毛根がダメージを受け、生着不良を起こしてしまう可能性もあります。そのため、術後の洗髪方法や睡眠姿勢、禁煙・禁酒などの生活指導が重要とされます。

また、移植毛は一時的に「休止期」に入ることが一般的であり、術後1〜3ヶ月の間に一度抜け落ちる現象(ショックロス)が生じることもあります。これは異常ではなく、毛根自体はしっかり生き残っており、術後半年〜1年かけて再び発毛し、安定的な成長サイクルへと移行していきます。

最終的に、しっかり定着した移植毛はDHTの影響を受けず、長期的に自然な髪として成長し続けます。 この安定性こそが、植毛治療が「薄毛治療の出口」とも言われる理由です。

血流再開と移植毛の生着プロセス

自毛植毛が成功する最大のポイントは「血流再開」にあります。なぜなら、移植された毛包は、血液から酸素や栄養を受け取ることで生命活動を維持し、髪の成長サイクルを再開するからです。移植された瞬間、毛包は一時的に孤立状態になりますが、これを乗り越えて周囲の毛細血管が新たに伸びてくることで、再び血流が再開します。

手術直後から約2〜3日以内に、移植部位では「血管新生」と呼ばれる現象が始まります。毛包の周囲に小さな血管が新たに形成され、酸素・栄養・成長因子の供給が始まるのです。この血管再生がスムーズに起こることで、生着率は大きく高まります。

この血流再開期は、非常に繊細な期間でもあります。激しい運動や喫煙・飲酒による血流障害は、血管新生を妨げる要因となるため、術後の生活指導が厳密に行われるのはこのためです。また、頭皮を過度に擦ったり、誤った洗髪を行ったりすると、移植株がズレてしまい、生着率が低下する危険性もあります

術後約1週間を超えると、血流は安定し始め、移植毛はしっかりと頭皮に固定されます。ここまでくると「定着第一段階のクリア」と言える状態です。以降は、次の休止期への移行準備に入っていきます。

血流再開はあくまで「移植毛が生き残るスタート地点」です。この先のプロセスを順調に経過することで、健康な髪が再び成長を始めていきます。

手術直後〜数ヶ月の定着経過

移植された毛包は、手術直後から数ヶ月の間に特有の経過を辿ります。このプロセスを正しく理解しておくことで、術後の不安や誤解を防ぐことができます。

まず、手術直後から約1〜2週間は、移植部位に赤みや軽度の腫れが残ることがあります。これは自然な炎症反応であり、特別な異常ではありません。1週間ほどで腫れや赤みは徐々に治まっていきます。同時に、頭皮表面には小さなかさぶたが形成されますが、これも自然な治癒過程の一部です。無理に剥がさず、医師の指示に従った洗髪を行うことで、かさぶたは自然に剥がれていきます。

移植から2〜4週間が経過すると、多くの患者さんが経験するのが「移植毛の脱落現象」です。これは「初期脱毛」や「ショックロス」と呼ばれます。移植された毛髪は、移植時の外的刺激によって一時的に休止期へと入り、表面の毛が抜け落ちます。この現象は正常であり、生着失敗ではありません。毛根そのものは頭皮内部にしっかりと生着しており、成長準備を進めています。

およそ3〜4ヶ月経過すると、再び発毛がスタートします。細く産毛のような毛が徐々に生え始め、6ヶ月を過ぎると肉眼でもボリュームの増加を実感できるケースが多くなります。その後も徐々に密度と太さが増していき、術後1年を迎える頃には、ほとんどの患者が「完成期」と呼ばれる最終仕上がりを迎えます。

このように、自毛植毛は「手術を受けた翌日から髪が生えてくる」という即効性のある施術ではありません。自然な毛周期を辿ることで、時間をかけて徐々に髪の密度と質感が回復していくのです。

実際の経過の様子は、施術事例一覧ページでも写真付きでご覧いただけます。

一時的な休止期(ショックロス)とその後の発毛

移植毛が定着する過程で多くの患者が経験するのが「ショックロス」と呼ばれる一時的な脱毛現象です。これは術後2〜4週間頃に始まることが一般的で、一度移植した毛髪が抜け落ちてしまう状態を指します。初めて経験する患者にとっては「せっかく移植したのに抜けてしまった」と不安になる瞬間ですが、これは正常な反応であり、生着が失敗したわけではありません。

ショックロスは、移植の際に受けた物理的刺激や血流変化により、一時的に毛根が成長期から休止期に移行することが原因です。これはあくまで「表面の毛が抜け落ちている」だけであり、毛根そのものは皮膚内部でしっかりと温存されています。むしろこの休止期を経ることが、生着の重要な準備期間でもあります。

約3ヶ月を過ぎた頃から、ショックロスで抜けた部位から新しい髪が再び発毛を開始します。初めは細く産毛のような毛が生え始め、時間の経過とともに太さ・長さが整い始めます。半年を過ぎる頃から見た目にも大きな変化を実感する患者が増え、1年を経過する頃には安定した密度と自然な仕上がりが完成していきます。

大切なのは、この期間に焦らず経過を見守ることです。ショックロスは移植毛に限らず、周囲の既存毛でも生じることがありますが、多くは時間の経過とともに自然回復していきます。医師の指導通りに生活習慣を整え、適切なケアを継続することが、最良の結果につながります。

植毛の生着率とは?

植毛手術の成功を語る上で最も重要な指標のひとつが「生着率」です。生着率とは、移植した毛髪のうちどれだけの本数が頭皮に定着し、継続的に発毛・成長を続けるかを示す割合です。これが高ければ高いほど、移植本数に対する発毛効果が大きくなり、自然で満足度の高い仕上がりが得られます。

一般的な目安として、多くの優良クリニックでは90〜95%前後の生着率を維持しています。つまり1000株移植した場合、900〜950株がしっかり定着し発毛を継続する計算になります。逆に、生着率が80%を下回るようなケースでは、密度不足やスカスカ感が目立つ仕上がりとなり、再施術が必要になるリスクも高まります。

生着率に最も大きく影響するのは、医師の技術力と施術環境です。Graft(移植株)の採取時に毛根を傷つけずに取り出す繊細さ、保存中の温度・湿度管理、移植時の挿入角度・深さ・密度設計など、各工程において高い精度が要求されます。わずかな手技の乱れが生着率低下に直結するため、経験豊富な執刀医の存在が極めて重要となります。

また、患者側の体質や生活習慣も少なからず影響を与えます。喫煙・過度な飲酒・慢性的な血行不良などは、移植後の毛根への栄養供給を妨げ、生着率を低下させる要因になります。そのため、手術前後の自己管理も非常に大切です。

なお、生着率は単なる数値ではなく「その人の将来の髪型」を決定づける要素です。たとえ4000株を移植しても、生着率が80%であれば実質3200株しか生えない計算になります。逆に生着率が95%なら、3800株以上が順調に発毛を続けるため、見た目の印象は大きく変わってきます。まさに生着率の高さこそ、クリニックの真価を示す客観的なバロメーターと言えるのです。

生着率とは具体的にどの数字を指すのか

生着率とは、移植した毛髪株(グラフト)のうち、術後に無事定着し、正常な発毛サイクルへ移行できた割合を示します。たとえば、1000株を移植し、そのうち950株が定着して髪の毛として成長していれば、95%の生着率となります。移植本数が多ければ多いほど、このわずかな生着率の違いが最終的な見た目に大きく影響してくるのです。

ここで注意したいのは、「手術直後に残っている株数」ではなく、「半年〜1年後に安定して発毛している本数」が生着率の計算対象になる点です。植毛手術後にはショックロス(移植毛や既存毛の一時的な脱毛)という現象が起こることがありますが、それを経て新たに発毛が安定してからの本数が、最終的な生着成功を意味します。

また、クリニックによっては「生着率95%保証」などとうたうケースもありますが、これはあくまで施術全体の工程管理・技術水準がその数字を維持できる自信を示した目安です。実際の個人差もあるため、100%の生着は現実的には難しく、多くの専門医も「90〜95%の範囲が現実的な上限」と説明しています。

つまり生着率とは、単なる理論値ではなく、執刀医の技術、手術環境、術後管理、患者自身の体調管理まで含めた「総合的な施術品質の象徴」と言える数値なのです。

一般的な生着率の目安(90〜95%)

現在の自毛植毛技術において、生着率は非常に高い水準まで向上しています。多くの優良クリニックでは、移植されたグラフトの90〜95%が定着することを目安としています。これはつまり、10本移植すれば9〜9.5本が長期的に髪の毛として成長を続ける計算になります。

生着率がここまで高まった背景には、採取・保存・移植といった各工程における医療技術の進化があります。特にFUE法(パンチ採取法)では、毛根へのダメージを最小限に抑えた採取が可能となり、移植時にはインプランターの進化によって角度・向き・深さが非常に精密に調整されるようになりました。これらがすべて適切に行われた場合、95%前後の生着率が十分に実現可能となっています。

ただし、生着率はあくまで理論値ではなく実際の施術環境に大きく左右されます。極端に安価なクリニックや経験不足の施術者が担当する場合、この生着率は80%台、場合によっては70%台まで下がるリスクもあります。高い生着率を実現するには、豊富な症例数を持つ専門医の手による施術が欠かせません。

また、生着率は患者の年齢や既存の毛髪状態、持病の有無、生活習慣などによっても微妙に影響を受けます。だからこそ、事前のカウンセリングと適切な準備、術後のアフターケアが最終的な生着率を左右する重要な要素となるのです。

医師の技術・環境で差が出る要素

生着率は理論上90〜95%と非常に高い数字を実現できますが、現実の施術では「医師の技術」と「手術環境」の差が大きく影響します。どんなに最新機器を導入していても、それを適切に使いこなせる技術と経験が伴わなければ高い生着率は保証されません。

まず、医師の技術力は極めて重要です。採取時のパンチ径の選択、切開時の角度・深さの微調整、密度計算、生え際のデザインなど、すべてが細かな職人技の世界です。特にFUE法では0.6〜0.8mmという極小のパンチを使用するため、僅かなズレでも毛根の損傷リスクが高まります。経験豊富な医師は、患者の頭皮状態に合わせて適切な器具や方法を選び、無理のない採取と移植を実現できます。

次に、手術環境も生着率を左右します。採取後のグラフトは非常に繊細であり、適切な温度・湿度管理、低酸素ストレスの抑制、保存液の種類などが定着率に直結します。トルコのハイレベルなクリニックでは、専用の保存液や酸素コントロールされたストレージ設備が用意されており、移植までの品質維持を徹底しています。

また、スタッフの熟練度も重要です。移植工程では医師だけでなく、インプランターを扱う看護師・技師の技術も問われます。連携が取れた熟練チームが揃っているかどうかは、安定した生着率に大きく寄与します。

このように、医療機器だけに頼らず、最終的には「人」の技術と「環境」の質が生着率の成否を分ける最大の要因となるのです。

生着率を高めるための施術技術

自毛植毛において「生着率」という言葉は非常に重要です。せっかく採取した移植株(Graft)が、移植部位でどれだけ定着し、しっかりと髪を生み出し続けてくれるか。これが治療の成否を大きく左右します。 生着率を高めるためには、最新の医療機器だけでなく、施術全体を通して医師やチームの高度な技術と繊細な管理が欠かせません。ここでは、その具体的なポイントについて解説します。

まず重要になるのが Graftの取り扱いの精密さ です。ドナー部から採取した毛根は非常にデリケートであり、採取から移植までのわずかな時間にも乾燥や損傷のリスクがあります。採取時のパンチ操作、Graftの把持、保管液の管理温度など、全ての工程で細心の注意が必要です。採取時に過度な圧力をかければ、毛根周囲の組織が傷つき、生着不良の原因になります。反対に、適切な圧力・角度・速度で丁寧に採取することが、生着率の基盤を作ります。

次に パンチ径・インプランターの技術進化 も生着成功率を大きく左右します。現在主流となっている極細マイクロパンチ(直径0.6〜0.8mm)を使えば、皮膚へのダメージが最小限に抑えられ、術後の赤み・腫れが軽減します。また、移植時に使用されるインプランター(CHOIペンなど)は、Graftを直接皮膚内に挿入するため、毛根への負担を軽減し、傷の閉鎖も早く進みます。こうした機器の進化は、患者のダウンタイム短縮と生着安定化に大きく貢献しています。

さらに、生着成功を決めるのが 傷口のサイズ・角度・密度設計 です。植え込みの際、毛穴を作る深さ・角度・方向は非常に繊細なコントロールが必要です。深すぎれば血流障害を起こし、浅すぎれば毛根が安定しません。また、周囲の血流や皮膚の柔軟性を考慮して密度設計を行わなければ、株同士が圧迫し合い生着を妨げます。医師の高度なデザイン力と経験がここで問われます。高密度移植を成功させるには、医学と美学の両方を理解したプランニングが不可欠です。

つまり、生着率を高める施術技術とは「機械の進化×医師の職人技」の総合力であり、一つの工程の失敗が全体を大きく左右する極めて繊細な医療技術なのです。

Graft(株)の取り扱いの精密さ

自毛植毛の生着率を大きく左右する最も繊細な工程が「Graft(グラフト)」の取り扱いです。グラフトとは、ドナー部から採取された毛根と周囲の組織が一体になった移植単位のことを指します。このわずか直径0.6〜1mm程度の小さな株をいかに丁寧に扱うかで、移植後の定着率が大きく変わってきます。

まず、採取時点から注意が必要です。Graftは非常にデリケートであり、採取の際に過度な圧力が加わると毛包の周囲組織が損傷を受け、毛乳頭やバルジ領域がダメージを受けます。これらの部分は発毛を維持する上で不可欠な細胞群であり、採取時の微小な破壊が後々の生着不良につながります。そのため、熟練した医師は採取角度・深度・圧力を細かく調整し、株をできるだけ完全な形で採取する技術を持っています。

採取されたGraftはすぐに保管液に浸され、適切な温度管理下で保管されます。この保管液も非常に重要で、細胞の代謝を抑制しつつ、乾燥や酸素不足による壊死を防ぐ成分が含まれています。冷却保管(通常は4℃前後)が行われることで、手術全体の所要時間が長くなってもGraftの新鮮度が保たれます。

また、Graftの取り扱いでは 乾燥厳禁 というルールが徹底されます。わずか数秒間でも乾燥させてしまうと毛根の細胞は壊死のリスクにさらされます。移植チームは常にGraftが保湿状態を維持しているかを細かく監視し、ピンセットなどの器具も適切な力加減で把持されます。特に株の毛根部分を直接つまむのは厳禁で、周囲組織の部分を優しく持ち上げる必要があります。

さらに、移植時には極力「外気露出時間」を短くすることが求められます。採取から挿入までの滞留時間が長引くほど、生着率は低下していくためです。そのため、施術のスピードと正確性の両立が求められ、優れたチームは無駄のない流れ作業の中で、何百〜何千株ものGraftを一つずつ丁寧に扱い続けます。

つまり、Graftの取り扱いは「単なる移植作業」ではなく、極限までの細胞保護を意識した精密医療であり、移植毛の運命を握る非常に重要なステップなのです。

パンチ径・インプランターの技術進化

自毛植毛の成功を左右する大きな要素の一つが、採取時に使用する「パンチ」と、移植時に使用する「インプランター」の進化です。これらの医療機器の性能向上は、まさに生着率と自然さを高める原動力となっています。

まず、ドナー部からGraftを採取する際に使われる「パンチ」は、以前は1.0mm前後が主流でしたが、現在は0.6mm〜0.8mmという超極細サイズが標準化されつつあります。パンチ径が細くなることで、皮膚に与えるダメージが最小限に抑えられ、出血量も減少し、術後の赤み・腫れも軽減されます。さらに、ドナー部に残る傷跡も非常に小さくなり、将来的に短髪スタイルを楽しむことも可能になります。

移植時に使用する「インプランター」も重要です。従来の手作業による移植では、スリット(切れ込み)を先に作成してから、ピンセットで毛包を差し込むという二段階の手法でした。しかし、近年ではCHOIペンやサファイアインプランターといった最新の機器が登場しています。これらは、針の先端にGraftを装填した状態で一度に挿入と植え込みができるため、毛包への物理的ダメージが大幅に減少します。

また、インプランターは角度・深さ・方向を非常に細かく調整できるため、生え際やつむじなどの自然な毛流れを忠実に再現しやすくなります。この「方向性の精度」こそが、違和感のない自然な仕上がりと高い生着率の両立を可能にしているのです。

最新技術の導入は、医師の手作業による微細なコントロール技術と融合することで最大限の効果を発揮します。つまり、機械任せではなく「医師の経験+機器性能」の両輪が生着成功のカギを握っているのです。

傷口のサイズ・角度・密度設計

自毛植毛の成功を左右するもう一つの重要要素が「移植孔(インサートホール)」の設計です。つまり、移植するために頭皮へ開ける微小な傷口の 大きさ・角度・配置密度 が仕上がりの自然さ、生着率、将来のメンテナンス性に直結します。ここは医師の美的センスと技術力が色濃く反映される領域です。

まず 傷口のサイズ(パンチ径) ですが、最近のトルコ植毛では 0.6mm〜0.8mmの極細径 を使う技術が主流です。小さいほど出血量が少なく、ダウンタイムも短縮され、傷跡もほとんど残りません。これにより密度を高く保ちながら自然な仕上がりを実現することが可能になります。しかし逆に、パンチが細すぎるとGraftの挿入難易度は上がり、医師の高度な手技が求められます。このバランスを見極めるのも熟練医の力量の一つです。

次に 角度設計 です。髪は直線的に生えているわけではなく、部位ごとに自然な生え方・流れ方があります。生え際では20〜30度の浅い角度、頭頂部では45〜60度など部位により微妙に異なります。この角度を再現することで「植毛した感」が消え、元からその髪が生えていたような自然な立ち上がりが表現されます。特に生え際のデザインは「職人技」と言われ、1株ごとに角度・方向を細かく調整しながら挿入します。

さらに 密度設計 です。一般的に、自然に見える密度は 40〜60株/cm² 程度が理想とされています。しかし薄毛の進行度やドナー資源の限界に応じて、どこに高密度を集中させ、どこを控えめにするかは戦略的に決められます。たとえば前髪ラインは高密度が要求される一方、頭頂部はボリューム感を出しやすいため、少し控えめでも自然な仕上がりに見せることが可能です。

密度を上げすぎると毛穴同士が圧迫し合い、生着不良や壊死を引き起こすリスクがあるため、 高密度移植には「限界ライン」 が存在します。経験豊富なクリニックほど、安全域ギリギリまで密度を高めつつも生着率を維持するノウハウを持っており、仕上がりに大きな差が出ます。

つまり、傷口のサイズ・角度・密度設計は「医師の美的センス+科学+経験」が融合する最難関領域であり、この巧妙な設計こそが「バレない自然な植毛」を成立させているのです。

生着率を高めるための患者側の注意点

植毛手術の成功は、施術を担当する医師の技術だけで決まるわけではありません。患者自身の術前・術後の生活管理が、生着率や最終的な仕上がりを大きく左右します。実際、多くの症例を分析すると、同じ技術・同じ移植本数であっても、患者側のケアによって結果に差が出ることが確認されています。ここでは、患者が手術を成功に導くために、どのような注意点を守るべきかを詳しく解説していきます。

まず最も重要なのは、術後の頭皮の安静を保つことです。移植された毛根は非常にデリケートで、わずかな物理的刺激でも抜け落ちる可能性があります。術後数日間は洗髪方法や睡眠姿勢など、細部まで注意が必要です。洗髪ではゴシゴシとこすらず、優しく泡立てた低刺激のシャンプーを使って、ぬるま湯で流すのが基本となります。また、夜間の睡眠では、移植部に圧力がかからないよう、頭を高く保つ枕を使うなどの工夫も有効です。

さらに、生活習慣全般の見直しも重要です。喫煙は血管を収縮させ、頭皮の血流を悪化させることで生着率に悪影響を与えます。飲酒も同様に血流コントロールを乱す要因となるため、少なくとも術後1ヶ月は禁煙・節酒を徹底することが推奨されます。また、運動についても術後しばらくは激しい運動や発汗を伴う活動は避けるべきです。移植部に負荷をかけると株が抜けるリスクが高まるためです。

食生活も見逃せません。髪の毛はタンパク質、亜鉛、鉄分、ビタミン類などの栄養素を材料に成長していきます。術前から栄養バランスを整え、術後も継続的に栄養素を十分に摂取することで、移植株の定着と成長をサポートできます。

また、心理面の安定も回復力に影響を与えます。手術直後はどうしても不安になりがちですが、適切なケアを守っていれば生着は順調に進むものです。不安な場合は医師に相談し、自己判断で誤ったケアをしないことが重要です。

このように、植毛の生着率は「手術当日だけで決まるものではなく、その後の数週間〜数ヶ月間の患者の行動が決める」といっても過言ではありません。自分の努力次第で最良の結果を得られることを理解し、細心の注意を払いましょう。

術後の頭皮ケアの重要性

植毛手術が成功するかどうかは、術後の頭皮ケアに大きく左右されます。移植された毛根は、頭皮に定着するまで非常にデリケートな状態にあり、この時期の管理が不十分だと生着率が低下するだけでなく、炎症や感染といったトラブルの原因にもなり得ます。そのため、術後数週間は通常以上に慎重なケアが求められます。

まず、洗髪の方法が最重要ポイントのひとつです。術後最初の数日は水洗いのみ、その後も医師の指示に従って、低刺激のアミノ酸系シャンプーを使用し、強くこすらずに泡で優しく包み込むように洗います。洗髪の際の水圧にも注意し、シャワーを直接頭皮に当てるのではなく、手で受け止めるなどして衝撃をやわらげます。かさぶたは自然に剥がれるまで無理に取り除かないことが大切です。早く落とそうと擦ると、移植した毛根ごと抜け落ちてしまう危険性があります。

また、頭皮の清潔を保つことも非常に重要です。汗をかきやすい運動やサウナ、長時間の外出は極力控え、皮脂や雑菌の繁殖を防ぎます。傷口が完全に塞がるまでは帽子の使用も注意が必要で、通気性の良い柔らかい素材を選び、圧迫を避ける工夫が求められます。

さらに、睡眠時の姿勢も配慮しましょう。術後すぐは、移植部位が枕に触れないよう、頭を少し高くして仰向けで寝るのが理想です。横向き寝は移植部に圧力がかかりやすく、生着率を下げる可能性があるため避けるべきです。専用のネックピローやドーナツ型枕を使うと負担軽減に役立ちます。

このように、頭皮ケアは一見細かな注意点の積み重ねですが、移植された株が無事に根付くかどうかを左右する極めて重要な工程です。医師の指示に従い、日々の生活の中で徹底した管理を心がけることで、術後の仕上がりは格段に良くなります。

過度な飲酒・喫煙・運動の制限

植毛手術後の生着率を高めるうえで、生活習慣のコントロールも極めて重要なポイントとなります。特に「飲酒・喫煙・運動」に関しては、生着に悪影響を及ぼす可能性があるため、術後しばらくは制限が必要です。

まず飲酒についてですが、アルコールには血管を拡張させる作用があります。術後の頭皮は傷口が多数ある状態のため、アルコールの摂取によって血流が促進されすぎると、出血リスクが高まるだけでなく、内出血や腫れを悪化させる可能性があります。特に手術直後の数日間は飲酒を完全に控え、その後も医師の許可が出るまでは節度ある量にとどめることが理想です。

喫煙はさらに深刻です。タバコに含まれるニコチンや一酸化炭素は、血管を収縮させて血流を悪化させます。植毛では毛根が新たに血流を獲得し定着するプロセスが重要ですが、血流障害はその妨げとなり、生着率を著しく低下させるリスクがあります。できれば手術の前後数週間だけでなく、禁煙そのものを検討するのが望ましいといえます。

運動についても注意が必要です。激しい運動は血圧や心拍数を上昇させ、頭皮の血流変動や発汗を引き起こします。術後の移植部位に負荷がかかり、浮腫(むくみ)や出血の原因になる可能性があるため、少なくとも1週間は安静に過ごすのが原則です。その後も医師の許可が出るまでは、徐々に軽い運動から再開していくことが勧められます。特に筋トレや有酸素運動、サウナ、長風呂などは慎重に再開タイミングを計るべきです。

このように、飲酒・喫煙・運動という日常的な行動が、実は移植毛の生着を左右する要因となります。せっかく高い技術で植毛を受けても、生活習慣の乱れによって結果を悪くしてしまうのは非常にもったいない話です。術後はできるだけ健康的な生活を心がけ、生着率向上に最大限協力してあげることが大切です。

術後数週間の過ごし方が結果を左右する

植毛手術が無事に終わった後も、実は「その後の過ごし方」が生着率や最終的な仕上がりを大きく左右します。特に術後の数週間は「移植された毛根が新たな血流を獲得して定着する期間」にあたるため、この時期のケアは非常に重要です。

まず最も大事なのが「頭皮への物理的な刺激を極力避けること」です。術後数日間は移植部分に強い摩擦や圧力が加わると、まだ定着していない毛根が抜け落ちてしまう恐れがあります。例えば、うつ伏せ寝や横向き寝は避け、できる限り仰向けの姿勢で寝ることが勧められます。また、頭をぶつけたり、帽子やヘルメットなどを早期に被ることも注意が必要です。

洗髪に関しても重要な注意点があります。術後の数日はぬるま湯で軽く洗い流す程度にとどめ、強くこすらないようにしましょう。シャンプーを使用する場合も、低刺激のアミノ酸系などを選び、優しく泡立てるだけの洗い方を心がけます。強い水流を直接当てることは避けるべきです。

また、紫外線も移植部位に悪影響を与えかねません。外出時には直射日光を避け、帽子などで保護することが推奨されますが、この際も頭に負担がかからない柔らかい素材を選ぶ必要があります。長時間の屋外活動は避けるのが無難です。

さらに、体調管理も生着を左右します。十分な睡眠、バランスの取れた栄養摂取、ストレス管理は、血流促進や組織修復に役立ちます。術後は免疫力がやや低下しやすいため、風邪や感染症予防のためにも手洗い・うがい・マスク着用を心がけると安心です。

そして最も大事なのは「自己判断しないこと」です。気になる症状や疑問があればすぐにクリニックに相談し、医師の指示に従うことが、安全で確実な定着への近道となります。術後の丁寧な過ごし方が、何年にもわたって髪を維持できるかどうかを左右すると言っても過言ではありません。

植毛の定着がうまくいかなかったケース

植毛は高い成功率を誇る治療法ですが、すべてのケースで完璧に定着するとは限りません。わずかではありますが、生着がうまくいかない事例も存在します。ここでは、その原因や注意点について詳しく解説します。

移植毛が定着しない最大の原因は「移植毛根のダメージ」です。植毛においては、後頭部などのドナー部から毛根(グラフト)を採取し、移植部位へと移動させます。この移植プロセスのどこかで毛根に物理的なダメージや乾燥、酸素不足が起こると、移植された毛が生着しない可能性が高まります。採取から移植までの時間管理や保存環境が不十分だった場合に起こりやすいトラブルです。

また、移植先の頭皮環境も重要です。頭皮の血流が極端に悪かったり、皮膚に炎症が起きていたりすると、移植された毛根に十分な栄養や酸素が供給されず、生着が阻害されるリスクが高まります。糖尿病や高血圧などの持病を持つ方は、こうした循環不良による影響を受けやすい傾向にあります。

術後の自己管理の不備も定着失敗の一因です。例えば、術後すぐに喫煙を再開したり、飲酒や激しい運動を早期に行ったりすることで血流が乱れ、生着に悪影響を与えます。また、強い摩擦を加える誤った洗髪や、頭皮をぶつけてしまうなどの物理的刺激も、定着失敗につながる可能性があります。

さらに、医師の技術不足による失敗もゼロではありません。不適切な密度設計、角度・方向のずれ、無理な高密度移植などが行われると、移植部位の皮膚が耐えきれずに壊死を起こし、結果として生着率が大きく低下することがあります。

こうしたリスクを防ぐには、事前の医師選び、十分なカウンセリング、徹底した術後管理が非常に重要です。また、術後の経過中に違和感を覚えたら、速やかにクリニックへ相談し、早期対応を受けることで大事に至らず回復できるケースも多くあります。植毛の成功は「手術当日だけで決まるわけではない」ことを、しっかり理解しておく必要があります。

定着不良の主な原因

上記のようなケースにはいくつかの代表的な原因があり、複数の要素が重なって生着率を下げることもあります。ここでは特に注意すべき要因を整理して解説します。

まず大きな要因となるのが、移植株(グラフト)の取り扱い不良です。採取時の操作が乱暴だったり、切断面が大きすぎると、毛包が物理的に損傷します。さらに、採取後の乾燥や保存液の管理不備などによって毛根細胞がダメージを受けると、定着能力が低下します。医師の経験と設備の整備度合いがここで大きく影響します。

次に重要なのが、移植時の皮膚耐性を超えた高密度移植です。間隔を詰めすぎたり、角度や深さの設計を誤ると、皮膚内の血流が遮断され、毛包が酸欠状態に陥る可能性があります。自然な密度と方向を見極める技術が求められます。

また、患者の生活習慣や既往症も無視できません。糖尿病や高血圧のほか、喫煙・過度の飲酒・睡眠不足などは血流を悪化させ、移植毛の生着を妨げます。術前からの体調管理や生活改善が大切です。

さらに、術後のケアを誤ることもリスクになります。洗髪のタイミングを間違えたり、患部を擦る、発汗の多い活動を早期に行うなどは、生着前の毛根を抜け落とす原因となります。

最終的に、医師の経験値も結果に直結します。採取から移植までの各工程を丁寧に行うことが、定着率を高める最大のポイントです。

再施術が必要になるケースもある

たとえ経験豊富なクリニックで手術を受けたとしても、すべての患者で理想的な結果が一度で得られるとは限りません。個々の体質や進行状況によっては、再施術が必要になるケースも存在します。これは決して失敗というわけではなく、むしろ計画的に複数回に分けて施術を進めることが、最良の結果につながる場合もあります。

まず代表的なのは高密度希望による段階的施術です。最初の手術で一定の密度まで回復させ、皮膚や血流の状態を見ながら半年〜1年後に追加移植を行うケースがあります。これにより皮膚への負担を最小限に抑えながら、より自然で高密度な仕上がりを目指せます。

次に生着率が十分得られなかったケースです。グラフトの一部が定着せず密度が不十分だった場合、再度必要箇所に追加移植を行うことがあります。これは術中の採取状態、患者側の生活習慣、体質など様々な要素が複雑に絡んで生じます。

また進行型AGAによる未移植部位の新たな進行も、再施術を検討する理由の一つです。植毛後もAGAは進行を続けるため、移植範囲外の既存毛が減ってきた際にバランスを整えるための追加施術が必要になることがあります。こうした進行予測を考慮して施術計画を立てる医師の経験値が重要になります。

さらに初回のデザイン修正が必要になる場合もあります。特に生え際ラインや密度設計に不満が残った場合、微調整として修正植毛を実施することで、より自然で満足度の高い仕上がりを実現できます。

このように、再施術の必要性は珍しいことではなく、多くの場合は長期的に理想の仕上がりを実現するための正常なプロセスの一部と考えられます。大切なのは、最初のカウンセリング段階から複数回の施術可能性を含めた長期設計を行うことです。

薄毛でお悩みの方はトルコ植毛専門クリニック【エステペラ】にお任せください。安心の費用と多数の実績で、自然な生え際づくりをサポートいたします。